どうもMOMOCHIです。本日は伊豆へツーリングに行った様子をお伝えします。天気も良く気持ちの良い旅になりました。

1日目~横浜から出発~

洗車してきれいになった愛車で伊豆へ出発です。CBR650Rは積載性があまりないので備え付けのバッグの上にデイバッグを載せて網で固定しております。

いや~絶好のツーリング日和です。風も心地よいですね。 135号線沿いの真鶴パーキングエリアで小休憩にします。にしても天気いいなぁ、海がキラキラッしてます。 私的に海岸線を走るのが大好きで爽快感MAXになります。

1.走り湯

本日最初の目的地に到着しました。 熱海ビーチライン脇にある走り湯に到着 こちらの走り湯は1300年前に発見され、日本三大古泉の一つであります。規模は小さいのですが、今回の旅で一番印象深い場所になりました。 走り湯と役行者 階段を上ると何やら石像が案内版には次のように書かれてます。伊豆山の海岸の洞穴から熱いお湯が海に向って流れ出ているのを知っていますか。 昔は、もっともっと勢いよく、走るように流れでていました。 それで「走り湯」と名づけられています。 この「走り湯」には次のような話が伝わっています。 昔、文武天皇のころ(西暦699年)役行者と言う仙人がいました。 この仙人は鬼神を使って、水をくんだり、薪を割らせたり、掃除をさせたりする事ができました。 そんな力のあらう役行者は、しだいにわがままになり都で自分勝手の振る舞いをして、都を騒がせましたので、捕らえられて伊豆の大島に流されました。 その役行者がある日、大島から伊豆の方を眺めていますと、伊豆の山の上に五つの色をした雲が出ているのを見つけました。 不思議に思った役行者は、波の上を渡って来てこの「走り湯」を見つけたという事です。 役行者は、この「走り湯」の近くに草で小さな家を作り、滝のように流れるお湯にうたれながら、さらに修行して立派な仙人になったといる事です。 役行者が罪を許されて都に帰った後も日本中の修験者(山にこもって修行する人)がここに集まって、修業をしたので、「走り湯」の名前は広く知れわたりました。 (あたみの民話と伝説、むかしこんなはなしがあったとさ)より 走り湯神社 こじんまりとした佇まいです。 ちょうど走り湯の真上に位置します。 走り湯温泉入口 日本では珍しい横穴式の源泉 中はこのように湯気がもくもく立ち込めております。中は体感70°程あるかと思われ自然のサウナでした。

写真ではわかりづらいので動画UPしました。ボコボコと源泉が勢いよく湧き出してます。なかなかの迫力で一人ワーワー騒ぎながら楽しみました。一度来る価値ある場所ですので近くに立ち寄った際はぜひ体験してみてください。

11月なのに汗だくで次の目的地、伊豆山神社へ移動します。

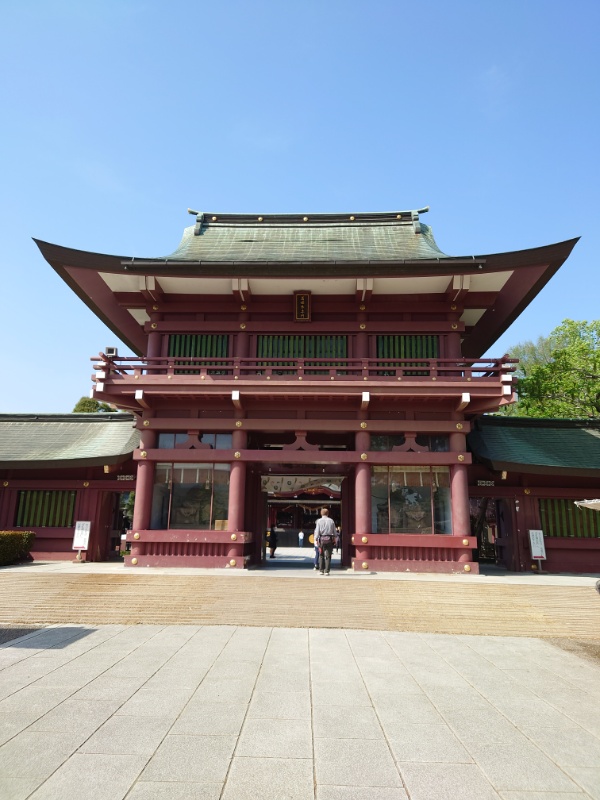

2.伊豆山神社

鎮座地:静岡県熱海市伊豆山708-1

創建:孝昭天皇の時代(紀元前5世紀~紀元前4世紀)ごろと伝わりますので、かなり古いです。承和三年(836)現在地へ遷座

ご祭神:天忍穂耳尊(アメノオシホミミノコミコト)、拷幡千千姫尊(タクハタチヂヒメノミコト)、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)

ご利益:縁結び、強運守護、福徳和合

ご由緒

関八州総鎮護伊豆山神社は、かつて伊豆御宮、伊豆大権現、走湯大権現と称され、略して伊豆山、走湯山と呼び親しまれてきた、強運守護、福徳和合、縁結びの神様です。 祭祀の創まりは遥か上古に遡り、本殿に祀られる木造男神像(平安時代中期、日本最大の神像)は、『走湯山縁起』が応神天皇の御代に相模国大磯の海に出現し、仁徳天皇の御代に日金山に飛来し祀られたと伝える伊豆大神の御神影をあらわしています。 その神威の源は、涌き出づる霊湯「走り湯」です。走湯権現とはこれを神格化した呼び名で、伊豆の国名は湯出づる神である当社の神徳に由来します。 神威を被るところは、沖合にうかぶ初島をはじめとする伊豆の島々、伊豆半島、共に二所と呼ばれた箱根や、富士山に及びます。後白河院御撰『梁塵秘抄』に「四方の霊験所」のひとつとうたわれたように、平安時代後期には山岳修験霊場として名を馳せ、顕密神道を学ぶ名高い道場となりました。熊野信仰とも結びつき、全国に末社が祀られています。 平安時代後期、この伊豆山に修行して富士登拝を重ね、富士上人と呼ばれた末代上人は、鳥羽上皇をはじめ貴族と民衆に勧進し、富士山に一切経を奉納する偉業を達成しました。伊豆山から富士につながる修行の道は、そののち平治の乱によって伊豆国に配流された源頼朝が、北条政子とともに当社に深い信仰を寄せ、当社の加護のもとで平家を打倒し、鎌倉幕府を樹立して征夷大将軍となるに至る、いわば東国王権神話とも呼ぶべき歴史の舞台になります。鎌倉将軍の参詣する二所詣の聖地となった当社は、威光を輝かし、格別の尊崇を集め、戦国時代には後北条氏、江戸時代には徳川将軍も崇敬して興隆がはかられました。武家が誓いを立てる時の起請文には、誓詞証明の社として、当社の名が必ず連ねられています。 そうした神徳を讃え、鎌倉三代将軍源実朝が参詣の途に詠じた和歌は『金塊和歌集』に収められています。平安時代の女流歌人として名高い相模や鎌倉時代の阿仏尼も、参詣して百首和歌を奉納しました。その伝統は、仲秋の名月に熱海市が主催する伊豆山歌会に受け継がれています。 明治維新の神仏分離令により伊豆山神社と改称されてからも、伊豆大神の神威は絶ゆることなく、大正三年一月十三日には皇太子であられた昭和天皇、昭和五十五年九月十二日には皇太子浩宮徳仁親王殿下が御参拝になられました。 平成二十三年九月十九日には、新たに『走湯山秘訣絵巻』が奉納されました。関八州総鎮護伊豆山神社の歴史は、東日本大震災からの復興ひいては日本と世界の平和の歩みを支え、未来永劫に築かれていきます。(境内の掲示板より)

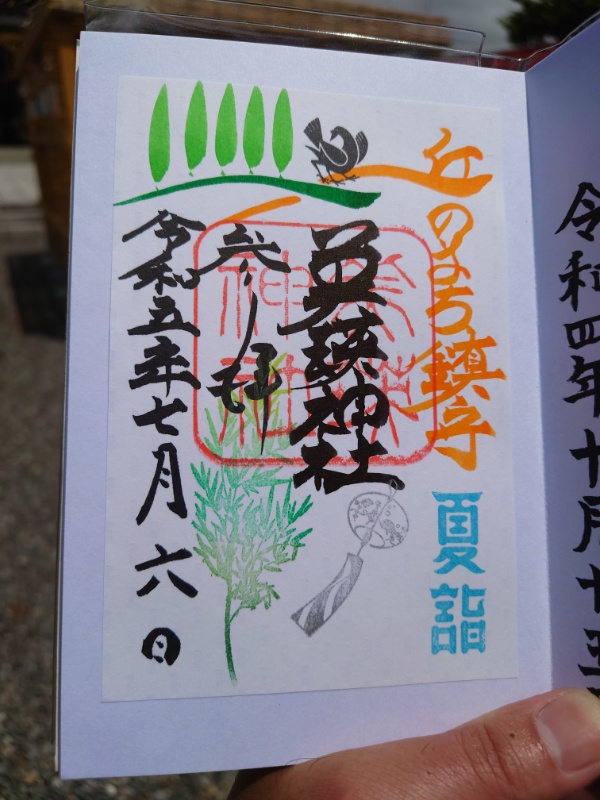

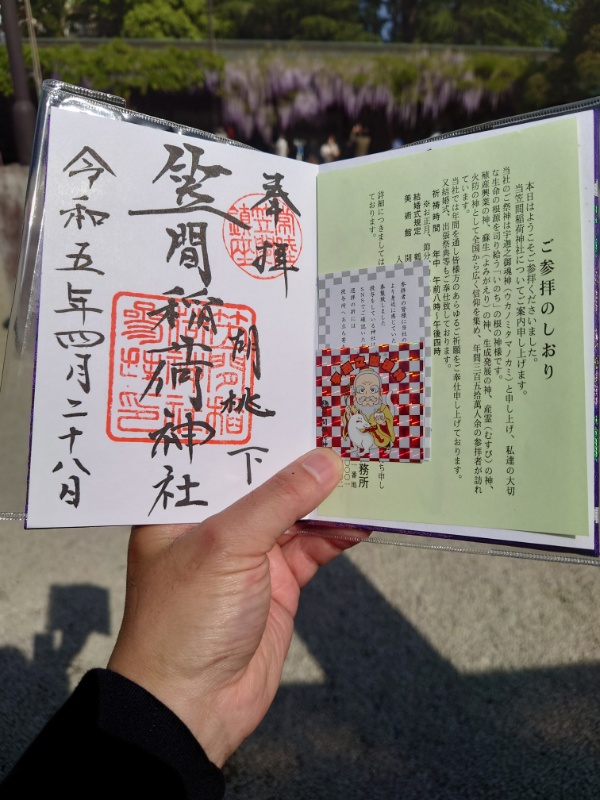

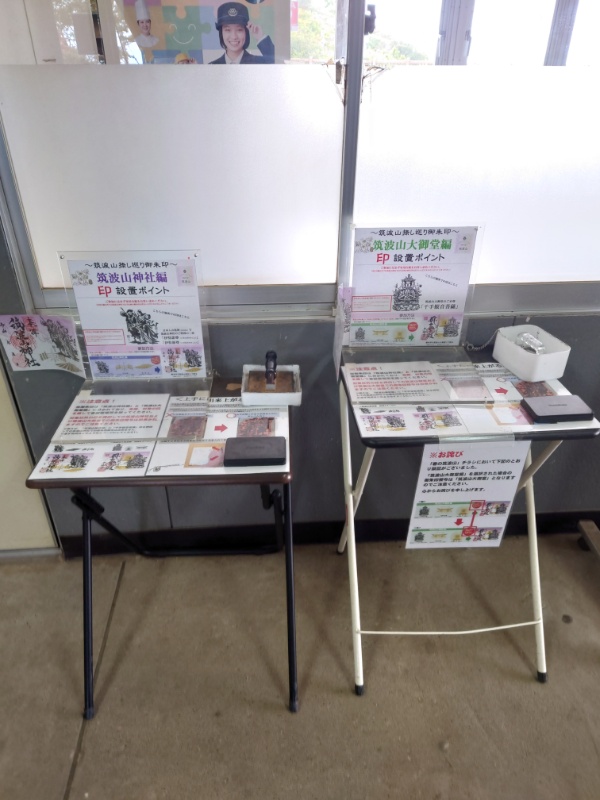

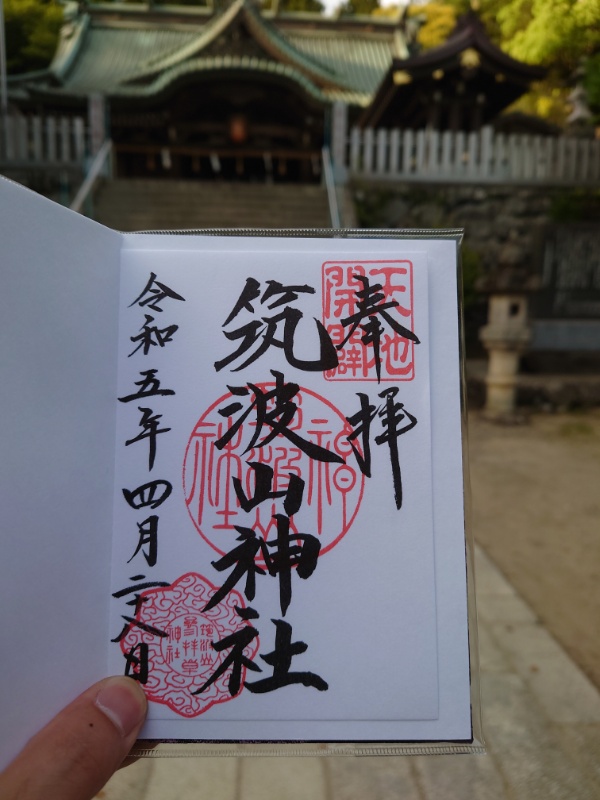

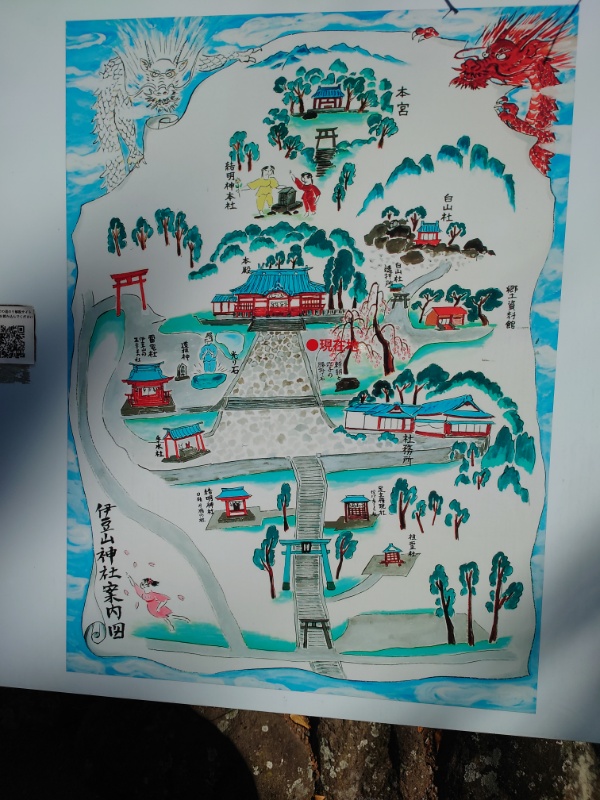

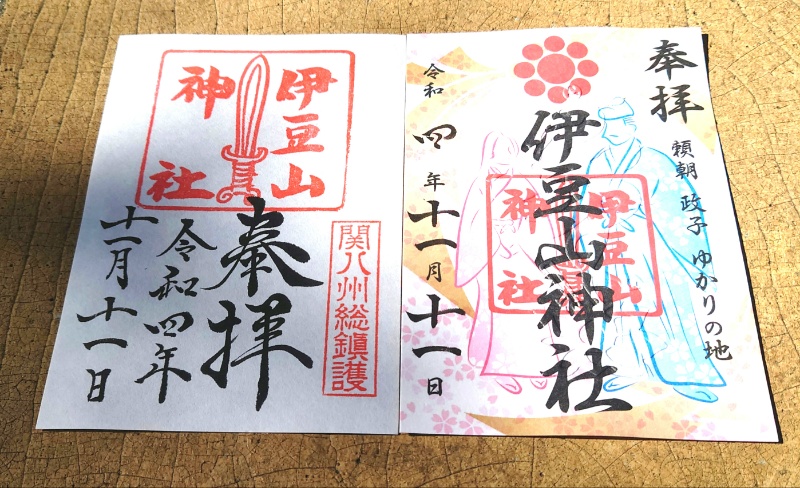

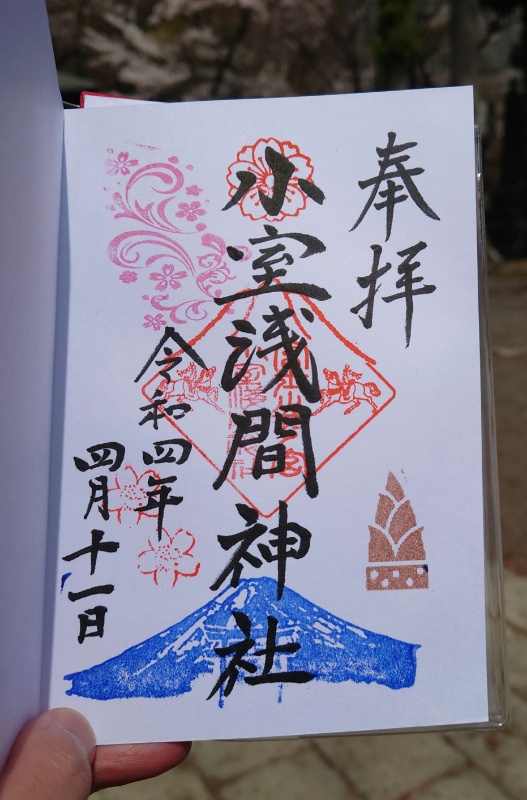

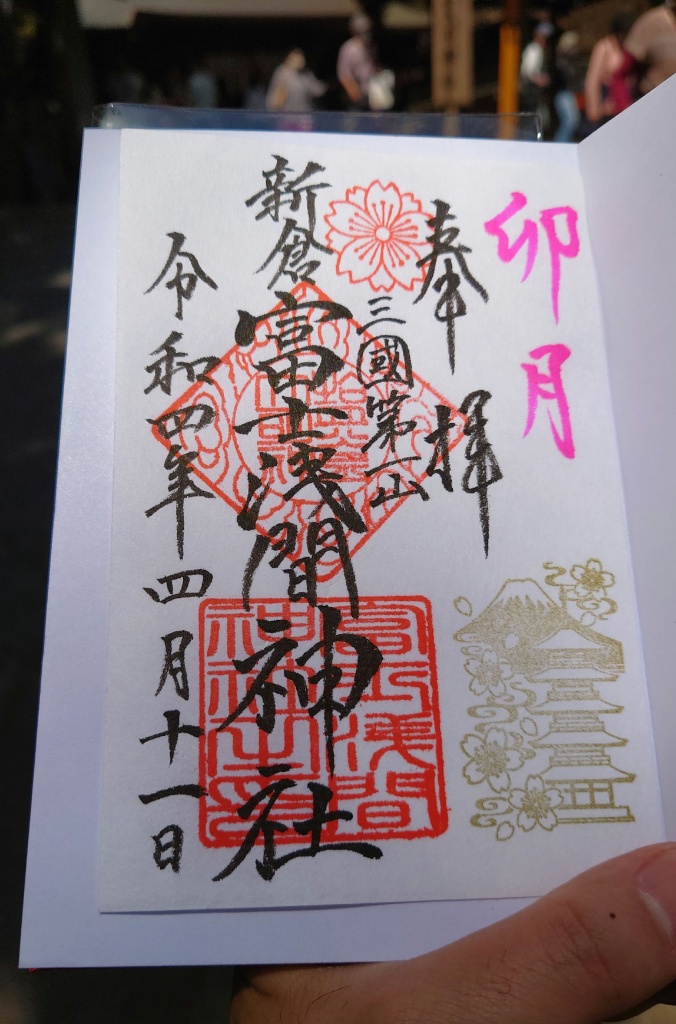

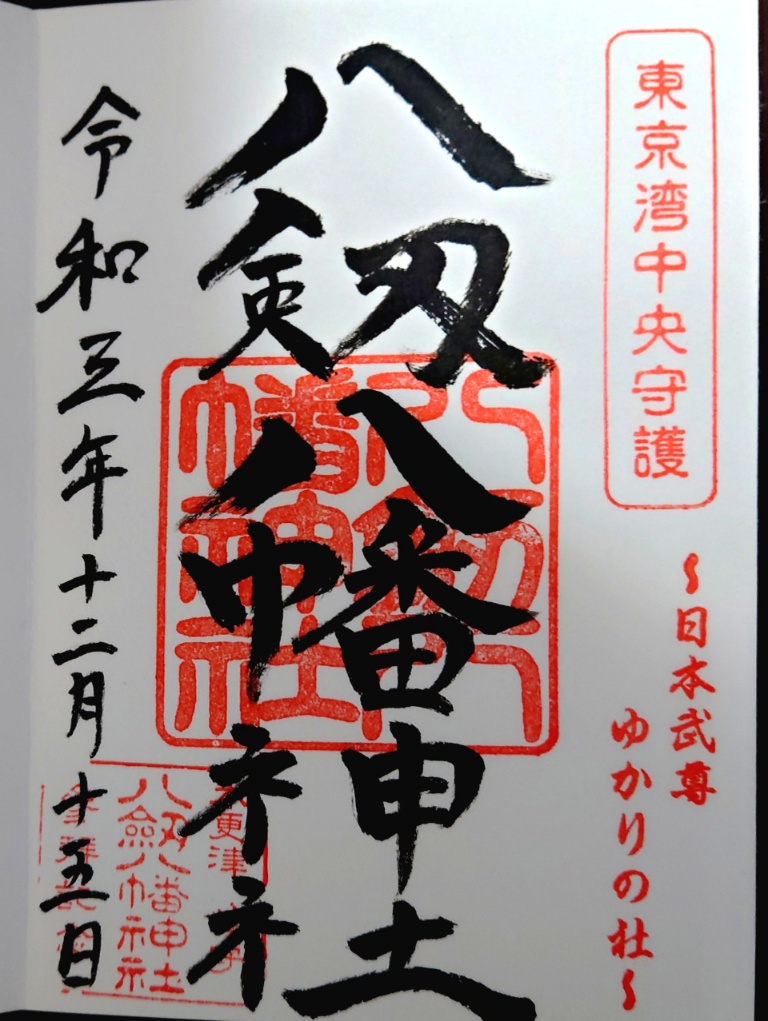

伊豆山神社に到着 走り湯からぐるっとまわればすぐ着きます 坂の上にも駐車場があり拝殿がすぐ近くにあるのですが、下から石段を上っていきたいので下に止めました。 伊豆山神社は先ほどの走り湯から参道が始まり、ほとんど階段で本殿まで837段あるみたいです。さすがに一番下からはしんどいなぁ。 一の鳥居 下の駐車場からは、本殿まで170段の階段ですので全然苦にはならなかったです。 二の鳥居 石段を上ると本殿が見えてきました。 手水舎 実際に手を清められます。 赤白二龍はご祭神 天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)の随神であり、 赤は火を表し、白は水を表しており、火と水の力でお湯(温泉)を生み出す守護神であると書かれてます。 こういう案内図があると分かりやすく助かります。 伊豆山神社の本殿 本殿中の方も朱く施されてます。 頼朝・政子腰掛け石 自由に座ることが出来、実際座ってみて古に思いを馳せる次第であります。 立派な梛(なぎ)です。御神木の一つと書かれてます。 ハート型のこころむすび 縁結びに関係するパワースポットが随所にあるのでこの日は若い方が多く参拝されてるようでした。 光り石 こちらも自由に座ったり出来ます。 源頼朝が源氏の再興を祈願したことから、源氏の守護神として知られ、また、その頼朝と北条政子がこの場所で忍び逢い結ばれたことから、縁結びの神様としても親しまれています。 この日は秋晴れで紅葉が輝いておりました。 境内から初島が見えます。 こちらの社務所で御朱印頂けます。 書き置きとなります。両方常時頂ける御朱印です。

3.昼食(魚がし鮨)

お腹も空いてきたので魚がし鮨 伊豆の国大仁店でお昼にします。

板長おまかせランチ カニ汁と茶碗蒸しが付いています。流れ鮨って何だろうと思っていたら回転すしみたいにレーンがあってそこから各テーブルに着いてお盆毎スライドして届くシステムでした。

4.修善寺(寄り道)

西伊豆へ向かう途中に修善寺を通るので寄ってみました。 人気の温泉地ですので平日でも賑わっています。 独鈷の湯 時間があれば足湯に浸かりたかったなぁ 修善寺温泉街はいつ来ても雰囲気ある場所です。

5.だるま山高原展望台

だるま山高原展望台に到着 天気がいい日はここから富士山を見ることが出来ます。 駿河湾越しの雄大な富士山を見ることが出来ました。 うっすら雲がかかってますが、これだけ見えれば十分です。

6.西伊豆スカイライン

この旅の楽しみの一つが西伊豆スカイラインを走ることです。 西伊豆スカイラインは伊豆市の戸田峠から土肥峠まで全長10.8km 標高は900m前後を走る峠道です。遮るものが少ないので駿河湾や富士山が見え交通量もほとんど他には走っていませんでした。一人ワインディングロードは最高でした。

いや~こんだけ誰も通らないと自分専用道路でしたよ。

この動画辺りが1番標高の高い場所になります。これで有料道路じゃないというのがいいですね。

7.西天城高原

西天城高原 こちらの夕陽がまぶしく輝いてたのでバイク止めて一休みします。 本当にここに来るまでほとんど誰にも会いませんでした。それだけ交通量が極めて少ない道です。 夕陽を浴びるCBRも絵になります。ちなみに今回の動画はinsta360 one x2で撮影しております。とりあえず録画しておけば360°撮影してくれるので後から編集で好きなアングルで保存出来ます。 ヘルメットを取り、ぼんやり夕陽を眺めてました。

8.今晩の宿

本日お世話になる宿に到着です。西伊豆クリスタルビューホテル こちらのホテルは駐車場も広く止めやすかったです。 さらにこちらのホテルからは夕陽がきれいに見ることが出来ます。この景色癒される~ この後温泉に入って美味しいもの食べてゆっくり体を休めて次の日に備えます。

9.翌日朝

翌朝 今日も天気が良くいい一日になりそうです。ちなみにこちらのホテルは夏はプールも使用可能みたいです。ヤシの実もあってちょっとした南国気分を味わえるのも魅力的です。さてこれから黄金崎の方へ向かいます。 この日も風もほとんどなく快適に走行出来ました。 案内板が見えてきました。黄金崎はこの先右方向ですね。

10.黄金崎(馬ロック)

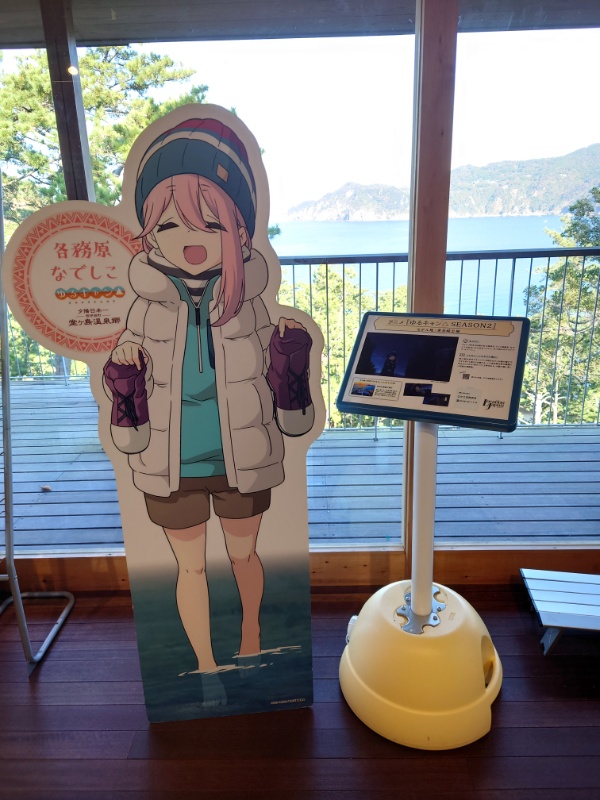

ホテルから15分程で到着しました。駐車場も無料でトイレとお店もあります。 馬ロック 岩の形が馬に見えます。断崖絶壁の景勝地なかなかの見応えですので、ぜひ一度見てください。 近くのお店にはなでしこパネル 夕陽日本一堂ヶ島温泉郷 ゆるキャン△の11話で早朝リンちゃんが黄金崎の馬ロックを見に行ってましたね。 色んなステッカーが売ってます。 さて次の目的地、堂ヶ島へ向かいます。黄金崎から9km15分で着きます。

11.堂ヶ島マリン(洞窟巡り)

チケット売り場で券を購入してから写真の乗り場へ行きます。頻繁に巡行してるのですぐに乗れると思います。大人1,300円 おすすめの乗船位置は一番後ろのデッキがいいです、360°見渡すことが出来るので。今回運よく座ることができ満喫出来ました。あとデッキに座る人は備え付けのライフジャケット着用になります。

舟から見る三四郎島 見る角度で3つにも4つにも島が見えることからこの名が付いたみたいです。この時期は潮位が高くトンボロは見えませんでした。

絶壁続きで見応えあります。

波しぶきをあげながら、こちらの洞窟を舟で入っていきます。

こんな狭い洞窟内を舟で入っていくわけですから相当熟練な運転が要求されます。

透き通って見えます

天窓洞 洞窟内に天井から光を降り注ぐ光景は神秘的で感動しました。

船上から上を見上げると晴れ晴れとした景色が現れます。

自然の光が海面に反射して青く見えるから青の洞窟と呼ばれるのだと思います。老若男女問わず楽しめると思いますので遊覧船はおすすめですよ。

12.土肥金山

堂ヶ島マリンからこちら土肥金山まで約20km30分程で着きます。 土肥金山 観光坑道の見学や巨大金塊に触れてみたり、砂金採り体験を楽しめる金のテーマパークとなっております。今回は砂金取りも体験したいので入場券+砂金取り体験セットを購入しました。別々だと1,750円ですがセットだと1,400円で購入可能です。

侍姿の門番人形が「いらっしゃいませ ようこそ土肥金山へ」といきなり喋りだしびっくりしましたよ。

金鉱石 順路に沿って進むと途中きれいな花が植えてます。 金山だけあって金色の鯉がたくさん泳いでます。

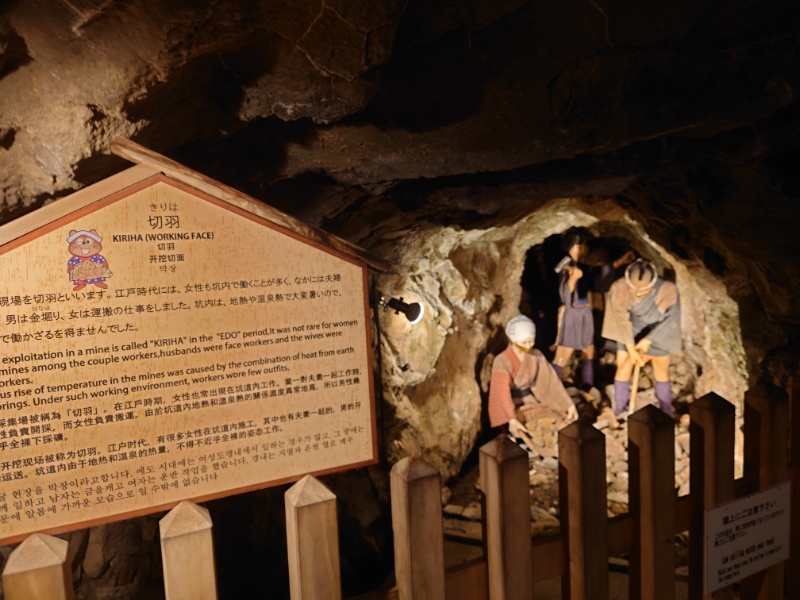

坑内入口

中はきれいに整備されて展示物も見やすかったです。

坑道内には金の鳥居なるものがありました。 土肥金山の生産量は金40トン、銀400トンを産出 切羽が深くなると温泉や地下水が湧出するため、水の汲み上げに水替人足が多数使われた。

坑内は結構天井が低い場所もあるので気をつけながら進んで行きます。

坑内で働く人は十日間を基準としていてそれを一十日(ひととおか)と呼んで出鉱高を計算したり大工の稼ぎや人足賃などを支払った。坑内はゆっくり回ることが出来るので金山の歴史を学ぶことが出来ます。

鉱山トンネルから出ると目の前に資料館があります。

資料館の中は様々な物が展示してあって面白いです。

千石舟 江戸時代に使われていた大型商船で、土肥金山の金銀を運搬したりしていました。実際の1/8サイズ

千両箱がどれだけ重いのか体験出来ます。重量は22kg ずっしり重かった~

12.5kgの金塊

250kgの巨大金塊が展示していて実際に小さな窓に手を入れて触ることが出来ます。

この日の価格は22億1,100万円でした。ギネスブックにも認定されてるみたいですね。すぐ近くに警備員の方が常時見守っております。

金の茶釜や金のしゃちほこが展示してあります。 さてお次は砂金取り体験をしました。

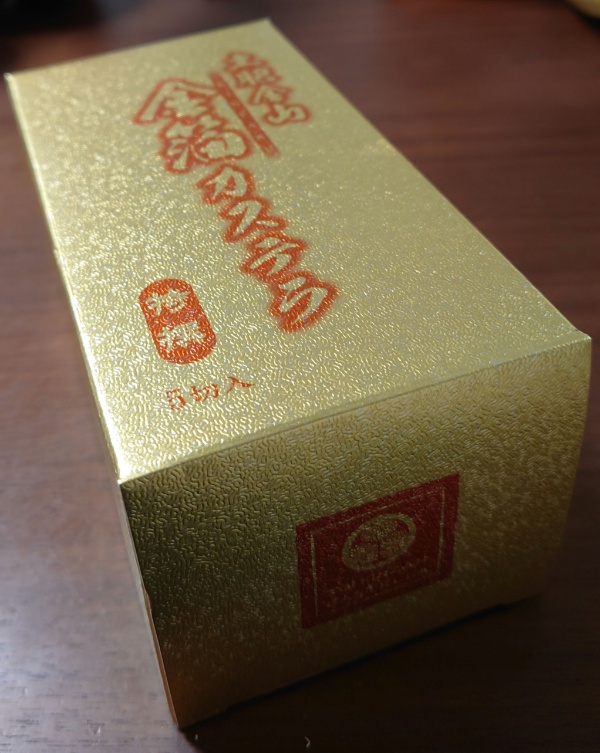

まずは写真の小瓶を渡され、それにいっぱいまで水を入れ置いておきます。 次にパンニングと呼ばれる砂金取り専用の皿で手前に砂をすくい上げます。 そして皿の左右を持って上下に車のハンドルを運転するような感じで何回も揺らしていきます。この作業が大事みたいで金が下にたまっていくとのこと。 くぼんでいる方を上にして余分な砂を落としていきます。このときくぼみに金があれば引っ掛かり残ります。お分かりになるでしょうか、写真上辺りに小さく金があります。この金をさきほどの小瓶に入れます。あとはこの繰り返しで一度に2個取れる時もあれば何も取れないときもあります。実際5~6回すくって1個取れるような感じでした。 結果は体験時間30分で7個でした。途中体制がしんどくて腕が悲鳴をあげていたので休憩しながら取りました。 こちらの建物でお土産買ったり・お食事出来ます。 ディスプレイに金箔のカステラが一番人気みたいなので購入してみました。

もっと金箔がのってるかなと期待しましたが控えめでした。 肝心の味はカステラ自体美味しかったです。金箔って味しないですもんね。

駐車場に戻ってくると来た時は2台しか止まってなかったのですが、ずらっとライダーさんのバイクがありました。何か落ち着きます。このあと安全運転で岐路に着きました。最後まで読んで頂きありがとうございます。